Las siete maravillas del mundo son ejemplo paradigmático de la pericia arquitectónica desarrollada por el ser humano a lo largo de la historia. Pero ¿pueden tales maravillas de la ingeniería serlo también en el aspecto medioambiental?

Filón de Bizancio (280 a.C.-220 a.C.) fue un ingeniero y escritor griego. A él atribuye el primer listado de las siete maravillas del mundo antiguo, en el que destacó lo que él consideraba los mayores logros arquitectónicos del ser humano. El historiador griego Diodoro (siglo I a.C.) nos legó, en su Biblioteca histórica, el listado definitivo, sustituyendo las murallas de Babilonia por el Faro de Alejandría. Que dichas maravillas fueran siete responde a que los antiguos griegos consideraban que este número representa la perfección.

Las siete maravillas del mundo antiguo como las del mundo moderno, seleccionadas en 2007 mediante votación popular a nivel global, muestran las impresionantes capacidades de diseño e ingeniería que ha desarrollado el ser humano a lo largo de la historia. Además, algunas de estas maravillas combinaban o combinan la belleza arquitectónica con la sostenibilidad medioambiental.

El listado definitivo de las siete maravillas del mundo antiguo lo plasmó el historiador griego Diodoro (siglo I a.C.) en su Biblioteca histórica

Entre las del mundo antiguo, la más revolucionaria en este aspecto es, lamentablemente, la única de cuya existencia aún se duda. Supuestamente, los Jardines de Babilonia conformaban una inmensa estructura piramidal compuesta por terrazas abovedadas alzadas unas sobre otras, y habrían sido construidos durante el reinado de Nabucodonosor II (642 a.C.-562 a.C.). Dichas terrazas serían huecas y estarían rellenas de tierra. En ellas se plantaban, supuestamente, numerosos árboles y plantas que eran irrigados por un enorme depósito de agua situado en la cúspide. Aunque aún se sigue investigando para probar su existencia, de ser real, este sería el primer ejemplo de bioconstrucción de la humanidad.

La Gran Pirámide de Guiza, única de las siete maravillas del mundo antiguo que aún queda en pie, no se erigió con propósitos medioambientales. Sin embargo, en la actualidad su magnificencia impide que la ciudad de El Cairo, en cuyas afueras se sitúa, continúe expandiéndose y ampliando los efectos nocivos de la polución.

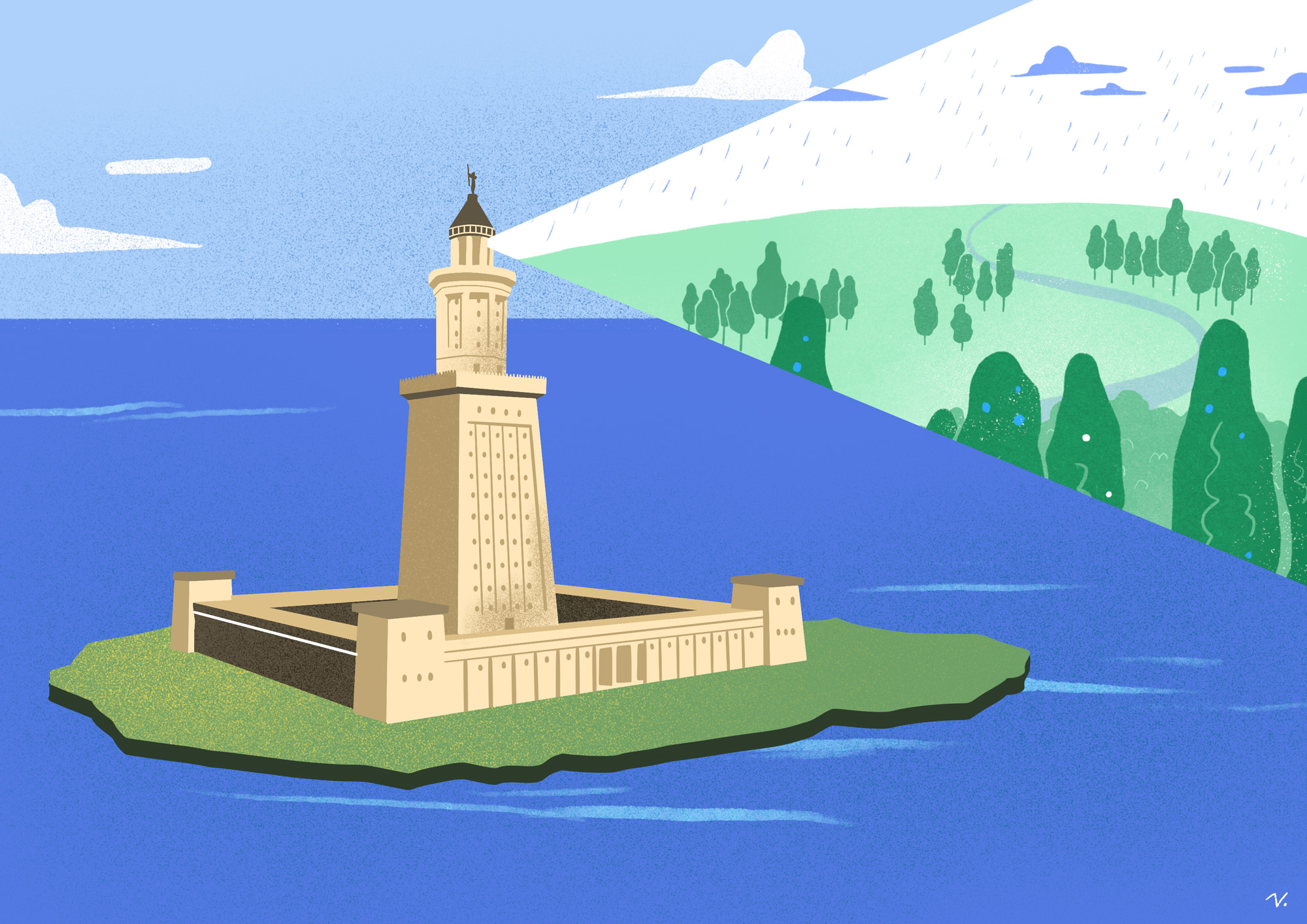

Sin destacar por su arquitectura bioclimática, pero henchidas de grandeza, quedan en la memoria el Templo de Artemisa, la Estatua de Zeus, el Mausoleo de Halicarnaso, el Coloso de Rodas y el Faro de Alejandría, que sí pudo utilizar su estructura para que los marinos sorteasen las tempestades.

Por otro lado, y si nos vamos ya a las siete maravillas del mundo moderno, la majestuosa ciudad inca de Machu Picchu es la única que cuenta, desde 2021, con la certificación Destino Carbono Neutral que otorga Green Initiative, líder en certificación climática para el sector del turismo. El monumento ha obtenido este reconocimiento gracias a las prácticas sostenibles de gestión de residuos sólidos allí implementadas.

Otra de las siete maravillas actuales, la Gran Muralla China, también es un ejemplo de sostenibilidad que la naturaleza ha obrado por sí misma. Un estudio publicado a finales de 2023 revelaba que las partes de la Gran Muralla construidas comprimiendo materiales naturales con tierra están cubiertas por un conglomerado de musgos y otros microorganismos, conocido como biocostra, que reduce la erosión, la hace más resistente y favorece la biodiversidad en los alrededores.

El sistema hidráulico de abastecimiento de la ciudad de Petra la convirtió en un oasis imprescindible en las rutas comerciales que atravesaban el desierto

El Coliseo romano se convirtió durante una temporada en receptáculo de una exuberante biodiversidad. En 1850, su estado de abandono lo había convertido en una especie de selva urbana. El botánico inglés Richard Deakin descubrió que, durante los dieciocho siglos que habían pasado desde su construcción, habían crecido en su interior casi 100 especies diferentes de vegetales. Animales y gladiadores llegados desde lugares remotos habrían traído consigo semillas entremezcladas con el pelaje o la ropa, y el Coliseo, gracias a un microclima propio, facilitaba su crecimiento.

Pero el ejemplo más paradigmático de cómo una maravilla arquitectónica puede ser también una maravilla medioambiental es el de la ciudad de Petra. Habitada desde el siglo VII a.C. hasta el año 1985, en que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta impresionante ciudad que los nabateos, árabes nómadas, construyeron en una zona desértica del sur de Jordania contaba con unas canalizaciones de agua verdaderamente sorprendentes. Las obras hidráulicas de abastecimiento que realizaron allí lograban transportar una media de 40 millones de litros de agua anuales. Este agua se utilizaba tanto para fines domésticos como para regadío, y convirtió Petra en un espectacular oasis inserto en las rutas comerciales que, por aquellos tiempos, atravesaban el desierto de Wadi Rum.

Chichén Itza, en Yucatán, a pesar de su majestuosidad, no es ejemplo de arquitectura bioclimática, pero algún sentido tendrá que en sus cercanías eclosione la grandeza de diversidad biológica de los cenotes. El Cristo Redentor de Río de Janeiro contempla, majestuoso, los cielos, y el Taj Mahal no abandona en ningún momento su magnífico romanticismo de mármol.

Sin dejar de admirar la apabullante belleza de las maravillas del mundo, conseguidas gracias a la pericia arquitectónica de nuestros antepasados, es importante que reflexionemos acerca de cómo puede la estética unirse con el cuidado del medio ambiente.