Científicos de todo el mundo llevan décadas estudiando la viabilidad de los biocombustibles como alternativa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. A finales de 2021, investigadores de las universidades de Buffalo y Berkeley (Estados Unidos) lograron desarrollar un método que permite transformar la glucosa en olefinas, un tipo de hidrocarburo que se encuentra entre los componentes esenciales de la gasolina. Suena a ciencia ficción, pero la posibilidad de que el azúcar pueda proporcionar movilidad a nuestros vehículos ya es real.

La citada investigación estuvo dirigida por las bioquímicas Zhen Q. Wang, de la Universidad de Buffalo, y Michelle C. Y. Yang, de la Universidad de Berkeley, cuyos hallazgos compartieron en un artículo publicado en la revista Nature Chemistry.

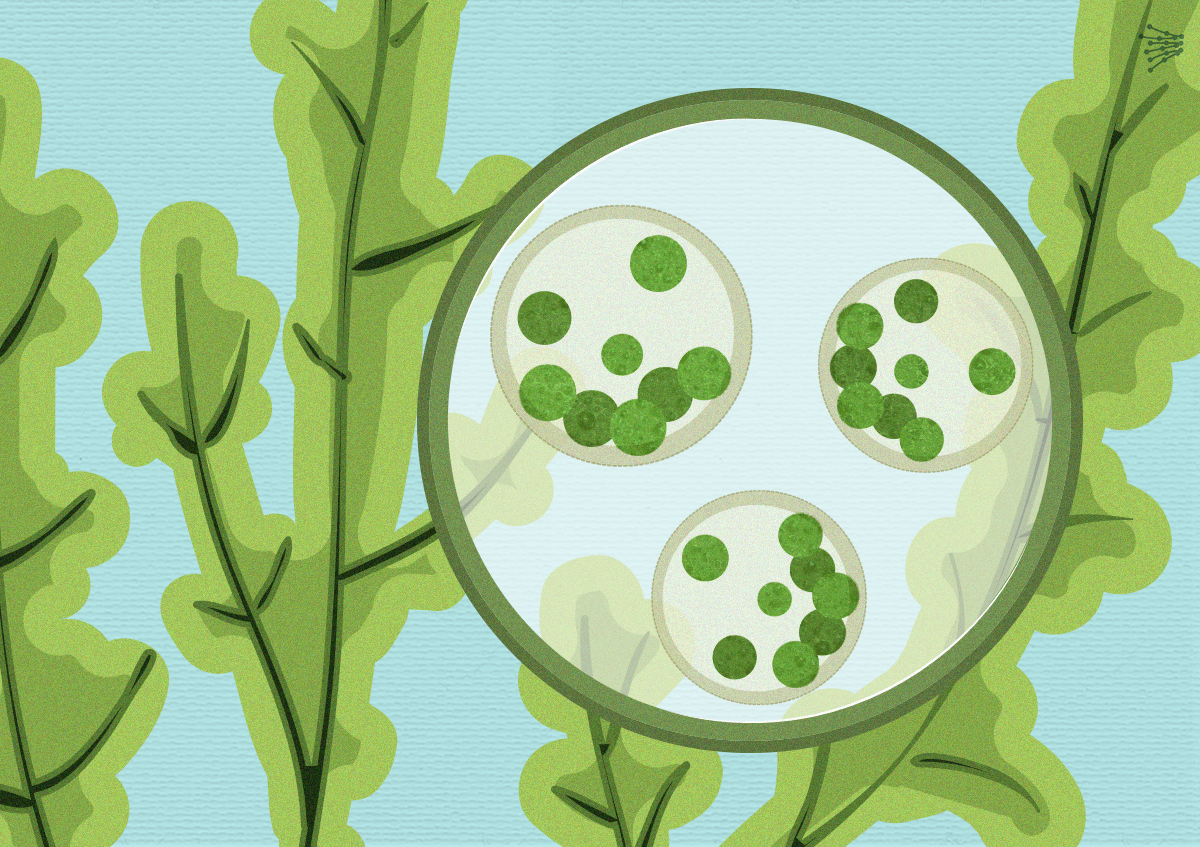

La bacteria Escherichia colli ha sido modificada para producir moléculas esenciales de la gasolina

Los equipos dirigidos por ambas científicas lograron, a través de la biología y la química, un gran avance en la búsqueda de biocombustibles sostenibles al convertir la glucosa en olefinas. Además de ser moléculas esenciales de la gasolina, son empleadas como lubricantes industriales y en la fabricación de plásticos, por lo que el logro de esta investigación podría ser importante no solo para hacer más sostenible la industria del automóvil.

Toda la investigación ha girado alrededor de la bacteria Escherichia coli, habitual habitante del tracto intestinal de muchos animales, incluido el ser humano, para cuyo proceso digestivo es esencial. Este organismo, dada su alta velocidad de crecimiento y sus bajos requerimientos nutricionales, es habitualmente utilizado en los laboratorios. Lo que los equipos de Wang y Yang han descubierto es la debilidad que dichos microbios tienen por la glucosa. De esta manera, alimentaron con azúcar diversas cepas de Escherichia coli, modificaron su genética y transformaron su glucosa en ácidos grasos que, tras un proceso químico de refinado, dan lugar a las olefinas.

Hasta ahora, no son pocas las voces que se han alzado contra diversos biocombustibles cuya producción aumenta el agotamiento de nuestros recursos hídricos y el uso de fertilizantes y plaguicidas altamente contaminantes. El descubrimiento que nos ocupa logra solventar estos problemas, al ser la glucosa un recurso renovable.

Como explica Wang, «la glucosa es producida por las plantas a través de la fotosíntesis, que convierte el CO2 y el agua en oxígeno y azúcar». De esta manera, el carbono que habita en la glucosa que posteriormente puede convertirse en olefinas procede del CO2 extraído de la atmósfera. En este aspecto, la sostenibilidad está asegurada.

Este nuevo proceso de producción de biocombustible podría mejorar la sostenibilidad tanto la industria del automóvil como la de otros sectores

No es la primera vez que la Universidad de Berkeley se embarca en estudios similares. Ya en 2018, ingenieros químicos de dicha institución resucitaron el uso de la fermentación bacteriana descubierta hace casi un siglo por el israelí Chaim Weizmann para convertir el almidón en explosivos. En aquella ocasión, lo que se utilizó fue azúcar de maíz y caña que, fermentados, producían hidrocarburos de los que contiene el diésel. El problema radicaba en el enorme coste de producción y el consumo energético del proceso.

El nuevo descubrimiento se enfrenta al mismo problema. Para lograr que este revolucionario proceso de producción de biocombustible sea efectivamente sostenible y respetuoso con el medio ambiente hay que profundizar en los análisis para comprobar si la energía que precisará se implementa a escala industrial.

Los estudios continuarán para asegurar la ansiada viabilidad y lograr que, tal vez, en un futuro cercano, los motores de nuestros vehículos se alimenten, como nosotros mismos, de azúcar.