En la cumbre del clima de Katowice (COP24), que selló las bases para la implementación del Acuerdo de París, el Gobierno socialista español aseguró que las emisiones de gases invernaderos se reducirían en un 90% de cara a 2050 y que se tendería hacia una electrificación de la energía. Se trata de una meta, cuando menos ambiciosa, que se engloba dentro del objetivo de liderar el camino hacia la neutralidad climática que la Comisión Europea definió en noviembre de 2018 en la Estrategia a Largo Plazo para 2050; un plan que busca cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

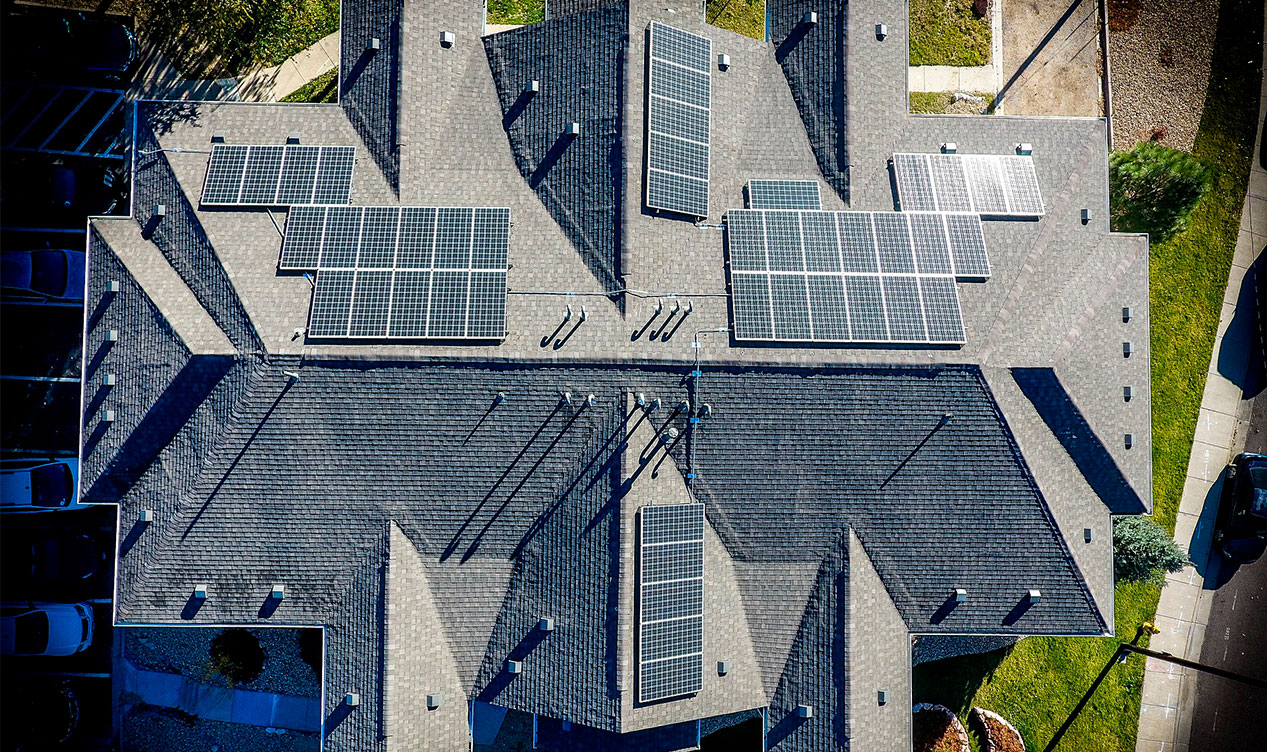

Como una de las primeras medidas para frenar la imperante amenaza climática, el 5 de abril de 2019 entró en vigor en nuestro país el Real Decreto sobre autoconsumo, una normativa que da carpetazo al conocido como “impuesto al sol” y que, según especifica el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), “hace viable el autoconsumo en España, permitiendo posibilidades de implementación que, hasta el momento, no se contemplaban”. Así se simplifican los procesos administrativos, técnicos y económicos asociados a esta manera de generar energía ¿Pero, en qué consiste exactamente este revolucionario modelo energético y qué oportunidades ofrece?

El primer elemento clave que hay que tener en cuenta como consumidor es la existencia de las distintas clases de autoconsumo que se recogen en el texto. Con la puesta en marcha del Real Decreto, se establecen dos tipos distintos: el individual conectado a una red interior (única figura reconocida hasta ahora y que facilita las instalaciones en casa) y el colectivo. Esta segunda posibilidad permite que varios consumidores puedan conectarse a un mismo generador de electricidad establecido fuera de la vivienda. En otras palabras, según se especifica en el documento, “se permite el autoconsumo en comunidades de propietarios o entre empresas o industrias ubicadas en una misma localización”.

Con la entrada en vigor del Real Decreto, se establecen dos tipos autoconsumo: individual conectado a una red interior y colectivo

Además del tipo de autoconsumo, la ley incluye novedades respecto al lugar donde se pueden situar las infraestructuras. Antes de su entrada en vigor, en España solo estaba permitido consumir energía procedente de instalaciones de generación eléctrica situadas dentro de la vivienda del consumidor. Ahora, por ejemplo, es posible asociar las placas fotovoltaicas de dos edificios contiguos e instalarlas donde mejor convenga para que los vecinos de ambos inmuebles puedan tener acceso a la electricidad generada.

Otra de las claves a tener en cuenta es la implantación de un mecanismo simplificado de la compensación de excedentes, es decir, de aquella energía que el autoconsumidor no use de manera instantánea. “Hasta el momento, si el usuario quería obtener una compensación por esta energía que se inyecta en la red, debía constituirse jurídicamente como productor de energía. Con el Real Decreto aprobado, la comercializadora de energía compensará al usuario por la energía excedentaria en cada factura mensual”, exponen desde IDAE. Además, cuando se trate de autoconsumo colectivo, “un consumidor podrá aprovechar los excedentes de su vecino y ser copartícipe de la generación y el consumo, si este no está consumiendo su parte proporcional de energía”.

“La comercializadora de energía compensará la energía excedentaria en cada factura mensual”

El 5 de abril de 2019 entró en vigor el Real Decreto sobre autoconsumo, una medida que da carpetazo al conocido como “impuesto al sol” y que hace viable el autoconsumo en España, permitiendo posibilidades de implementación que, hasta el momento, no estaban contempladas. ¿Pero, en qué consiste exactamente este revolucionario modelo energético?

En 2015, ante la necesidad de dar una respuesta a la apremiante amenaza del cambio climático, los líderes mundiales se reunieron y firmaron el Acuerdo de París para adoptar medidas progresivas y eficaces que frenasen lo que ya se ha bautizado como la crisis del siglo: la climática. Tres años después, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU dio un tirón de orejas a los países firmantes –y a todos en general– al afirmar que el aumento de dos grados de la temperatura global que se había fijado en el Acuerdo era insuficiente para evitar efectos “duraderos o irreversibles”.

Tras la evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Unión Europea reconoció que “necesita ir más allá para cumplir el Acuerdo de París y reducir de forma significativa su dependencia de los combustibles fósiles”. Para poder cumplir el objetivo de “liderar el camino hacia la neutralidad climática”, en noviembre de 2018 la Comisión Europea aprobó la Estrategia a Largo Plazo para 2050. España, por su parte, ha mostrado un firme deseo de liderar la transición energética hacia el uso de renovables como principal fuente de energía –ejemplo de ello es la creación del Ministerio para la Transición Ecológica–.