Sus particulares aletas, su habilidad para desplazarse sobre el hielo o su peculiar forma de caminar hacen de los pingüinos una de las especies más carismáticas. Sin embargo, estas aves marinas se están viendo fuertemente amenazadas en la actualidad. El día 20 de enero se consagra a señalar la importancia de su preservación, protección y cuidado.

Etiqueta: biodiversidad

Picos, patas y orejas más grandes para adaptarse al cambio climático

Un estudio de la Universidad de Deakin (Australia) señala cómo ciertas aves y mamíferos han evolucionado la fisonomía de su cara para acondicionar su vida a la nueva realidad que dibuja el cambio climático.

En su El origen de las especies, Darwin sentó las bases de la teoría de la evolución que hoy rige el planeta. Fruto de años de viajes e investigación, el científico afirmaba en su obra que aquellos individuos menos adaptados al medioambiente tenían menos posibilidades de sobrevivir y de reproducirse. Por ende, aquellos que sí lo hacían perpetuaban sus rasgos entre las generaciones futuras, asentando el cambio como constante para la vida.

Desde que la teoría fuera formulada, son innumerables los ejemplos que la sostienen. El más reciente se fundamenta en la respuesta a un medioambiente marcado por el cambio climático, a una Tierra más hostil y con condiciones mucho más adversas a las habituales hasta el momento.

Y es que ya son varias las especies en las que se han detectado ciertos cambios en comportamiento y fisonomía para adaptarse mejor a la vida actual.

El estudio señala que algunos animales de sangre caliente están adquiriendo picos, patas y orejas más grandes para regular mejor su temperatura corporal a medida que las temperaturas asciende

Así lo refleja un estudio publicado recientemente por la revista Trends in Ecology and Evolution y en el que se señala que algunos animales de sangre caliente están cambiando de forma y adquiriendo picos, patas y orejas más grandes para regular mejor su temperatura corporal a medida que las temperaturas ascienden. Concretamente, el informe, elaborado por la investigadora de aves de la Universidad de Deakin (Australia), Sara Ryding, apunta a estos animales como los que más cambios han acusado en el último siglo.

En este sentido, las investigaciones recogen cómo varias especies de loros australianos han mostrado un aumento de entre el 4% y el 10% en el tamaño del pico desde 1871, un aspecto que está correlacionado con la temperatura del verano cada año. En otras aves, como los juncos de ojos oscuros norteamericanos, se ha percibido también cierta correlación entre el aumento del tamaño del pico y las temperaturas extremas a corto plazo en entornos fríos.

Varias especies de loros australianos han mostrado un aumento de entre el 4% y el 10% en el tamaño del pico desde 1871

Y estos cambios trascienden a las aves. La investigación de Ryding también acredita cómo ciertos mamíferos han aumentado la longitud de la cola para adaptarse a los nuevos entornos. Es el caso de las musarañas enmascaradas o los ratones de bosque: “los aumentos del tamaño de los apéndices que hemos observado hasta ahora son bastante pequeños (menos del 10%), por lo que es poco probable que los cambios sean inmediatamente perceptibles. Sin embargo, se prevé que los apéndices prominentes, como las orejas, aumenten, por lo que podríamos acabar con un Dumbo real en un futuro no muy lejano”, explica la científica.

El hecho de que este proceso de adaptación haya ocurrido de forma natural, no obstante, opacar la realidad de que el cambio climático, un proceso ocasionado por la actividad humana, puede forzar la desaparición de numerosas especies realmente esenciales en la cadena de la vida. Un motivo con fundamento para continuar articulando medidas que pongan freno al desgaste del planeta.

Más especies arbóreas para mejorar los bosques

Un reciente estudio en el que participaron el Museo Nacional de Ciencias Naturales y el Instituto de Ciencias Forestales ha demostrado que, si el número de especies en un bosque aumenta, entonces también lo hará la productividad y la estabilidad de ese ecosistema.

“En lo puro no hay futuro”, reza un viejo dicho. No son pocas las situaciones en las que esa máxima enaltece las bondades de la diversidad. Y una de ellas tiene que ver con un reciente descubrimiento científico que demuestra que un mayor número de especies de árboles dentro de un bosque aumenta su productividad. En pocas palabras, que la diversidad es la gran apuesta para el futuro de los bosques.

A grandes rasgos, esa es la conclusión de un reciente estudio internacional en el que participaron el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) y el Instituto de Ciencias Forestales (ICIFOR). De forma más concreta, ese trabajo académico revela que la producción en los bosques aumenta un 6%, y la estabilidad del crecimiento un 12%, con solo añadir una especie más. En esa investigación se analizaron 261 parcelas o rodales (conjunto de plantas que pueblan un terreno diferenciándolo de los colindantes) distribuidas a lo largo de una extensa área geográfica muy representativa de las condiciones climáticas que prevalecen en el continente europeo.

Además, el equipo de esa investigación ha analizado la capacidad de respuesta de los bosques ante los cambios ambientales, y lo hizo tanto en bosques mixtos como en los que solo vive una especie. Y los resultados fueron asombrosos, de tal manera que sugieren nuevas medidas para combatir los drásticos efectos del calentamiento global.

La diversidad de especies arbóreas mejora la calidad de los bosques

Una solución eficaz contra los efectos del cambio climático

Una de las grandes revelaciones de este estudio fue que el efecto de la temperatura en la desestabilización del crecimiento de los rodales puede mitigarse mezclando especies. “Hemos confirmado que la asincronía en el crecimiento de las diferentes especies es el principal impulsor de la estabilidad temporal en rodales mixtos, ya que diferentes especies tienen respuestas y requerimientos distintos en cada momento, por lo que la masa forestal termina respondiendo mejor ante las perturbaciones ambientales”, explica Miren del Río, investigadora del ICIFOR.

Gracias a este trabajo, ya sabemos que los bosques que cuentan con mezclas de especies son más resistentes a los cambios ambientales. Eso también lo afirma Andrés Bravo, del MNCN, pero aclara que introducir muchas especies de árboles en muchos lugares, y todo eso en poco tiempo, no es algo que se pueda hacer sin alguna directriz o proyecto. Sin embargo, pese a ser muy cauto en cuanto a las formas en las que se pueden ir introduciendo más especies arbóreas a distintos bosques, el experto confirma que la mera introducción de una sola especie en un bosque, algo relativamente sencillo, se traduce en mejoras sustanciales.

Un mayor número de especies de árboles resulta una medida realista y efectiva contra los efectos del cambio climático en los bosques europeos

La diversidad: una medida efectiva y realista contra los dramáticos efectos del cambio climático. Así lo define la investigadora Miren del Río, lo cual pone en relieve las propiedades asociadas a la combinación de especies y da como resultado ecosistemas más productivos, eficientes y temporalmente estables. “Hemos logrado demostrar el valor de los bosques mixtos como una alternativa para mejorar la producción y la estabilidad del crecimiento, esenciales para mantener los servicios ecosistémicos asociados con el nivel y el ritmo de crecimiento de los bosques”, concluye del Río, añadiendo que los resultados del presente trabajo podrían contribuir a lograr los objetivos de las políticas ambientales de la Unión Europea.

Efectivamente, el futuro de los ecosistemas ha quedado supeditado a las medidas que se tomen para mitigar los efectos del cambio climático. Y, como se ha demostrado, la diversidad de las especies en un ecosistema resulta una de las mejores apuestas para conservar la salud de nuestros bosques, además de hacerlos más resistentes, productivos y estables.

Cuidar la geodiversidad para preservar el planeta

Este año se ha celebrado por primera vez el Día Internacional de la Geodiversidad, el 6 de octubre, con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia que la diversidad geológica tiene para el medio ambiente. Potenciar el desarrollo sostenible de las zonas rurales, condicionar la biodiversidad o ser fuente de recursos naturales son solo algunos de los beneficios que reporta cuidar nuestro patrimonio geológico.

Humanos, el (in) evitable obstáculo de la cadena alimenticia

Un reciente estudio del Museo Nacional de Ciencias Naturales y el CSIC confirma la teoría de que, al estudiar las redes alimenticias, podremos predecir el nivel de impacto de la actividad humana en los ecosistemas.

La presencia humana afecta, indudablemente, cualquier ecosistema en el que se hace presente. Somos transformadores (para bien o para mal) de territorios, y eso afecta directamente a las redes propias de cada entorno. Hemos construido templos, acueductos y ciudades donde no había más que tierra o hielo, y nos hemos interconectado presencial y digitalmente de formas que durante siglos fueron inimaginables. Y, como especie, hemos cambiado los rumbos de la naturaleza, pero eso solo es el lado obvio de un fenómeno muy complejo que nos obliga a preguntarnos: ¿cuánto afecta la actividad humana a las estructuras básicas de un ecosistema y, sobre todo, ¿cómo estos cambios pueden hacernos ver el impacto que tendrán nuestras acciones en un entorno específico?

Una investigación española demuestra que las perturbaciones en los ecosistemas influyen de forma predecible en la estructura de las redes alimenticias

Al respecto, un reciente estudio del Museo Nacional de Ciencias Naturales en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (MNCN-CSIC) se ha encargado precisamente de reformular la interrogante anterior en una conclusión. Es decir, la investigación corrobora empíricamente la teoría de que el tipo de perturbaciones que sufren las redes (ya sea en un entorno natural acuático o terrestre) influirá en su arquitectura, y que esta se volverá más aleatoria. Ahora bien: ¿arquitectura?, ¿perturbaciones?, ¿aleatoria? A simple vista estos términos tan generales dejan la idea central en algo muy rebuscado; sin embargo, no lo es tanto. Para digerirlo un poco más, Miguel Bastos Araújo, director de la investigación y autor del revelador artículo sobre ese tema en la revista Ecology Letters, sostiene lo siguiente: “Las redes en las que se organizan los sistemas complejos tienen una arquitectura, que se repite. La regularidad de los patrones de este diseño, así como sus excepciones, es un tema de gran interés porque, si entendemos cómo se autoorganizan sistemas complejos como los ecosistemas, estaremos mejor posicionados para prever el impacto de las actividades humanas en su estructura y funcionamiento”. En pocas palabras, los ecosistemas en los que ha influido más la mano del hombre se vuelven más aleatorios (menos predecibles).

Una cuestión de redes, su estudio y su impacto

Ahora bien, las redes se manifiestan de incontables maneras. Una de ellas es la red centralizada, donde todos los elementos se interconectan entre sí vía una principal. Otra de ellas, más compleja aún, es donde los elementos no están centralizados y sus conexiones son lo más aleatorios posible. ¿Qué tiene qué ver esto con el tema en cuestión? Pues que para entender cómo afecta la actividad humana en la arquitectura de un ecosistema es obligatorio comprender que los sistemas de interconexión entre sus elementos vitales no son estáticos ni únicos. Para ejemplificar esto, el caso de los ríos funciona muy bien. Si una población cerca del río Nilo (Egipto) contamina la vía fluvial de agua, el impacto en todos los afluentes será altísimo, pero si la contaminación solo es en un afluente, el impacto en el resto del río (tanto la vía central como en los otros afluentes) será mucho menor.

Miguel Bastos Araújo: “Cuando la presencia humana es menor, las redes organizadas en función de la ley de poder son prevalentes y, cuando el impacto humano es mayor, las redes más comunes son las que se organizan de modo aleatorio”

La presente investigación fue realizada mediante el estudio de 351 redes tróficas (trófico significa el conjunto de cadenas alimentarias de un ecosistema, interconectadas entre ellas mediante relaciones de alimentación. Los animales —carnívoros y herbívoros— forman ese tipo de redes), submarinas y terrestres, y, ante eso, Araújo explica lo siguiente: “Anticipamos que los ecosistemas que sufren mayor presión humana están asociados a perturbaciones o ataques dirigidos a nodos concretos, por ejemplo, especies con tamaños más grandes, más longevas o más especializadas, mientras que aquellos que sufren menor presión humana están expuestas a las perturbaciones normales en la dinámica de los ecosistemas, que son más fortuitas. Por lo tanto, cuando la presencia humana es menor, las redes organizadas en función de la ley de poder son prevalentes y, cuando el impacto humano es mayor, las redes más comunes son las que se organizan de modo aleatorio”.

Cabe destacar, de igual manera, que este trabajo es la confirmación empírica de la teoría que defendió en 2020 la investigadora rumano-húngara Réka Albert, de la universidad estatal de Pennsylvania, en un artículo publicado en la prestigiosa revista Nature, en la que sostenía que la arquitectura de las redes determina su resiliencia a los ataques externos. Solo que el estudio que dirigió Araújo no se dio mediante redes simuladas (como el trabajo de Albert), sino que es el resultado del análisis de 351 redes tróficas de distintos entornos.

Cambio climático y biodiversidad, dos caras de la misma moneda

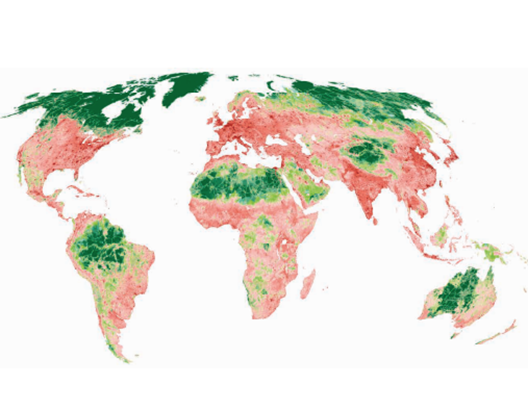

Biomas terrestres según el grado de influencia de la acción humana. El rojo representa una actividad humana intensa; el verde claro, una actividad ligera y el verde oscuro refleja los biomas que se consideran "vírgenes". Fuente: Living Planet Index.

Aunque la degradación de los hábitats y la sobreexplotación son las principales amenazas para la biodiversidad, las investigaciones científicas ya advierten de que, en las próximas décadas, el cambio climático será responsable de hasta un 8% de las desapariciones de especies actuales. De hecho, algunas ya están alterando su tamaño y transformando sus patrones para adaptarse a los cambios de temperatura. Explicamos con datos el papel clave que la crisis ambiental está jugando (y jugará) en los biomas del planeta.

En la leyenda japonesa del hilo rojo, dos personas se encuentran unidas por esta cuerda eternamente. No importa lo mucho que se alejen o el camino que recorran; ese hilo invisible siempre les mantendrá unidas, para lo bueno y para lo malo. Ocurre exactamente lo mismo con la relación que nosotros, los humanos, guardamos con la naturaleza: nuestra forma de vida moldea la de la flora y la fauna que nos rodea, de la misma forma que la naturaleza se tomará la misma licencia cuando lo necesite. En otras palabras, y como ya se ha encargado de demostrar la ciencia, cualquier impacto negativo que generemos sobre la vida en el planeta desembocará irremediablemente en el propio bienestar de nuestras sociedades. Incluido el cambio climático.

En el último medio siglo, la población de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios se ha desplomado un 68%

«La Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad ha sido muy clara este año: a no ser que abordemos conjuntamente la crisis de la biodiversidad y la crisis climática, nos arriesgamos a numerosos problemas», insistió David Howell, responsable de Clima en SEO/Birdlife en las Jornadas de Sostenibilidad 2022 organizadas por Redeia, que reunieron el 18 de octubre a varios expertos para analizar cómo se conecta la salud de los ecosistemas a la salud de nuestro clima.

El horizonte, por el momento, no se vislumbra con optimismo. En el último medio siglo, la población de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios se ha desplomado un 68%. Estas son las cifras que maneja el Living Planet Report elaborado por WWF, principal referencia a la hora de valorar el estado de salud de nuestro planeta y que sitúa a América del Sur y África como los continentes más afectados por el daño que la actividad humana ha generado a la flora y fauna, con una caída del 94% y el 65% respectivamente.

La pregunta es: ¿hasta qué punto el cambio climático es responsable en la actualidad de la degradación de la biodiversidad? Un primer vistazo a los datos demuestra que aún no es el principal actor en la desaparición de especies en el planeta. De hecho, en todos los continentes, según el Living Planet Index, al menos el 40% de las amenazas a los ecosistemas provienen de la propia degradación de los hábitats, mientras que el cambio climático no llega a representar más del 15% frente a otras grandes amenazas como la sobreexplotación o las especies invasoras.

Pero las cifras no son nada desdeñables si se tiene en cuenta que, en las próximas décadas, las temperaturas anómalas y los fenómenos meteorológicos extremos serán los responsables de la desaparición de casi un 8% de las especies actuales, tal y como declaró recientemente un estudio publicado en la revista Science. Hay otras amenazas prioritarias, pero el cambio climático espera latente y hará acto de presencia. Ya hay pruebas de ello: si observamos cómo han variado las poblaciones de seres vivos desde 1970 y, a la vez, nos fijamos en las temperaturas anómalas que se han venido registrando desde 1880, veremos que el daño a la biodiversidad crece de la misma forma que lo hacen las temperaturas anómalas.

«La diferencia es que nosotros, como especie humana, tenemos capacidad de adaptación a las altas temperaturas gracias a la construcción de infraestructuras. Pero el resto de las especies que habitan el planeta no pueden reaccionar a la misma escala, por lo que la biodiversidad acaba seriamente afectada», explicó también en este encuentro Ricardo García, consejero de Redeia. De esta forma, cuando las condiciones meteorológicas son desfavorables, los animales ven alterados todos sus ciclos. Por ejemplo, las especies diurnas pasan a tener una actividad nocturna porque se sienten más cómodas durante la noche, cuando los termómetros bajan; otras, como las aves, transforman sus patrones de migración y se desplazan a zonas más frías, trasladando con ellos infecciones y enfermedades nuevas en sus hábitats de destino.

Un estudio de la Universidad de Granada ya ha demostrado que algunas especies de peces y anfibios, cuya temperatura corporal depende directamente de la temperatura ambiental, están reduciendo su tamaño como consecuencia del calentamiento global. Y los insectos son los que salen peor parados: en las tierras de cultivo sometidas a estrés climático ya hay un 25% menos de especies que en las zonas de hábitat natural. Esto se traduce en 5,5 millones de especies de insectos, por lo que la situación es seria –en algunas zonas, el descenso ha sido del 63%–.

Sin embargo, la desaparición de numerosas especies es tan solo el problema más superficial. «Destruyendo la biodiversidad solo conseguimos incentivar el cambio climático», advirtió Miguel Delibes de Castro, de la Estación Biológica de Doñana en el CSIC. Así, en el frágil equilibrio de la naturaleza, cada ser vivo juega un papel clave para garantizar el estado de salud de los biomas –el conjunto de ecosistemas característicos de una zona– por lo que cuando desaparece, como ocurre con una torre de naipes, todo se tambalea.

En palabras de Delibes: «La biosfera es una maquinaria maravillosa porque nos proporciona recursos y nos permite depurar residuos, pero pasando por encima de ella solo conseguiremos destruir el metabolismo de los ecosistemas, y por tanto, del planeta». En la actualidad, tal y como demuestra el Living Planet Index, tan solo cuatro países conservan aún ecosistemas que no han sido afectados por la mano humana –Brasil, Rusia, Canadá y Australia– mientras que más de la mitad del planeta se encuentra inmerso en una actividad intensa que incluye la explotación de cultivos, tala de árboles, caza y otras acciones sobre los recursos naturales, además de la influencia de los eventos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático.

Biomas terrestres según el grado de influencia de la acción humana. El rojo representa una actividad humana intensa; el verde claro, una actividad ligera y el verde oscuro refleja los biomas que se consideran "vírgenes". Fuente: Living Planet Index

Corales, los termómetros que miden el cambio climático

Cuando hablamos de la relación entre el calentamiento global, el cambio climático y el impacto de las temperaturas extremas sobre la biodiversidad, los corales siempre forman parte de la conversación. Y es que, para la comunidad científica, estas especies son la vara perfecta para medir la situación de la naturaleza. Al ser extremadamente sensibles a las alteraciones de su medio, la mayor parte tienden a decolorar cuando detectan cambios abruptos en la temperatura del agua –algunos logran sobrevivir, pero muchos mueren–, por lo que una mayor frecuencia de decoloración es sinónimo claro de la influencia del cambio climático.

Desde 1980, los fenómenos de decoloración de estas especies marinas no solo se han multiplicado a medida, sino que también se han hecho más severas. Si hace más de tres décadas tan solo se registraban cinco decoloraciones (no muy graves), en 1998 la cifra se disparó hasta las 73, de las que más de la mitad fueron graves. Desde entonces, el ritmo ha seguido al alza, llegando a alcanzar las 43 decoloraciones severas en 2016. «Normalmente se daban casos de decoloración en los años en los que arreciaba El Niño e incrementaban las temperaturas de forma natural, pero ahora están ocurriendo incluso durante La Niña –suele traer temperaturas más frías–, que se acompaña de cada vez más ciclones», explican desde Our World in Data, organización que se ha encargado de recoger estos datos.

En conclusión, a pesar de que el cambio climático no sea el peligro prioritario desde el punto de vista de la naturaleza, sí es el que más daños a largo plazo puede causar. En realidad, como insistió Delibes, «es una relación tan íntima que no se puede separar». Ya no podemos hablar de una moneda donde una cara es la del calentamiento global y otra la de los ecosistemas, «estamos hablando de un prisma ambiental donde también se ven implicados la fertilidad del planeta, la capa de ozono, la extinción de las especies, la sequía, las lluvias torrenciales y todas las posibles consecuencias de la alteración del clima».

¿Qué podemos hacer para intentar frenar esta degradación? Tanto sociedades como Gobiernos y empresas están de acuerdo en que, para conservar la biodiversidad del planeta, tiene que llegar un cambio lo suficientemente fuerte como para hacerse definitivo. Sin embargo, el mayor reto al que nos enfrentamos es el de la gobernanza, articular en este trabajo a todos los territorios de forma que ninguno salga mal parado. «Tenemos la mayor tasa de endemicidad en España. Por eso, antes de restaurar hay que evitar en todo lo posible destruir aún más ecosistemas», propuso María Begoña García del Instituto Pirenaico de Ecología. «El futuro de la biodiversidad ya no está en manos de los científicos, sino en la de todos los sectores de la sociedad, incluida la ciudadanía».

Miguel Delibes de Castro (CSIC): «La relación entre cambio climático y biodiversidad es un prisma ambiental donde también se ven implicados la fertilidad del planeta, la capa de ozono, la extinción de las especies, la sequía, las lluvias torrenciales y todas las consecuencias de la alteración del clima»

De forma muy resumida, una de las principales salidas es compatibilizar el sistema energético, puesto que la transición verde es una gran oportunidad para poner un freno definitivo al cambio climático, y por tanto, para recuperar la salud de la biodiversidad. Pero, como advirtieron los expertos, esto tiene que hacerse con un trabajo centrado en la misma naturaleza a fin evitar que las infraestructuras renovables causen un mayor impacto negativo. «Hay que trabajar en equipo la conciliación de la biodiversidad y la transformación verde. Es necesario plantear las infraestructuras eólicas y fotovoltaicas con el paisaje», explicó Delibes, antes de proponer instalar este tipo de infraestructuras en áreas ya transformadas, como polígonos industriales o ciudades, para no añadir más impacto humano a los ecosistemas.

El cambio también debe llegar de la mano de la sociedad, pero antes debemos plantearnos qué entendemos como bienestar. «Escaparnos a la República Dominicana dos veces al año generando una gran cantidad de emisiones no es bienestar, poder disfrutar de alimentos más sabrosos, más sostenibles, sí es bienestar», aclaró Delibes. En conclusión, es fundamental mirar a través del prisma que componen el cambio climático y la biodiversidad para poder transformarnos desde la complejidad y mantener la vida, simplemente, viva.

Restaurar la naturaleza, el nuevo reto de Europa

La Comisión Europea ha aprobado recientemente una propuesta de Ley de Restauración de la Naturaleza con el objetivo de recuperar el 80% de los espacios naturales en mal estado del continente.

Las numerosas especies de plantas y animales que conformaban el medio natural de nuestro continente están desapareciendo a un ritmo vertiginoso. La principal causa es la actividad humana. Somos responsables de la pérdida de biodiversidad y tenemos la obligación de comenzar a comprender lo que implica para nuestras vidas.

El monocultivo y la ganadería intensiva, junto con la excesiva urbanización, están acabando con muchas especies animales y vegetales. El aumento de especies exóticas invasoras en nuestras ciudades y ambientes rurales también propicia una desaparición de especies autóctonas que deriva en un peligroso cambio del ciclo medioambiental. Nuestras urbes siguen funcionando a un ritmo que no se detiene, lo que supone una contaminación cada vez más agresiva, y el cambio climático comienza a evidenciar sus dramáticas consecuencias para los medios naturales que, hasta ahora, ejercían un muy necesario equilibrio en nuestros ecosistemas.

Entre 1997 y 2011, la merma de biodiversidad supuso pérdidas económicas anuales de entre 3 y 18 billones de euros para la Unión Europea

La importancia de mantener una biodiversidad rica y sana es indudable. Las plantas transforman la energía solar poniéndola a disposición de otras formas de vida. Las bacterias y otros organismos vivos ayudan a la descomposición de la materia orgánica en nutrientes que fertilizan los suelos. Los polinizadores son esenciales para la reproducción de las plantas y, por consiguiente, para nuestra sana alimentación. El agua de nuestros mares y ríos ejerce labores de eliminación de CO2.

Además, la inversión en restaurar la naturaleza proporciona beneficios económicos al garantizar la seguridad alimentaria, el clima y la salud humana. Se calcula que, entre 1997 y 2011, las pérdidas económicas anuales por la merma de la biodiversidad fueron de entre 3,5 y 18 billones de euros.

Por ello, atenta al deterioro alarmante de la naturaleza en nuestro continente, la Unión Europea promulgó, el pasado mes de junio, una propuesta para la primera ley cuyo objetivo explícito es la restauración de la naturaleza en los países que la conforman. La ambiciosa Ley de Restauración de la Naturaleza propone la recuperación urgente de bosques, tierras de labor agrícola, ecosistemas marinos, de agua dulce y urbanos. Igualmente, plantea la necesaria reducción del uso de plaguicidas químicos en un 50% de aquí a 2030.

Esta restauración implica que los europeos vivamos y produzcamos sin romper la necesaria armonía con los medios naturales, y que logremos, de esta manera, reparar el 80% de los hábitats naturales en mal estado. El presupuesto que destinará la Unión Europea al desarrollo de esta normativa puede alcanzar los 100.000 millones de euros.

La propuesta de Ley de Restauración de la Naturaleza incluye los espacios urbanos debido a la importancia para la salud que supondría el aumento de arbolado en ellas

Entre las principales propuestas para alcanzar objetivos tan ambiciosos se encuentra la de revertir la disminución de polinizadores de aquí a 2030, y aumentarla al 5% antes de 2050. El beneficio para nuestros ecosistemas del cumplimiento de este objetivo sería indudable teniendo en cuenta que, como confirma la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), más del 75% de los cultivos alimentarios dependen de la polinización animal.

También propone una eliminación de barreras fluviales que proporcione, de aquí a 2030, 25.000 km de ríos de caudal libre. La importancia de este objetivo radica en que proporcionaría a gran parte de nuestros ríos las condiciones adecuadas para adaptarse a las diversas perturbaciones y seguir proveyendo de bienes y servicios ecosistémicos a quienes habiten en sus cuencas.

La actual degradación del suelo afecta a cerca del 70% de los terrenos agrícolas. Por ello, la propuesta de ley destaca la necesidad de aumentar en ellos la biodiversidad, promover una tendencia positiva para las mariposas de pradera, las aves de los medios agrarios y el carbono orgánico que se encuentra en los suelos minerales de las tierras cultivadas. Los beneficios de cumplir este objetivo incidirían de manera positiva en nuestra propia alimentación.

Asimismo, la propuesta legislativa tampoco ignora la necesidad de evitar pérdidas de espacios verdes en los entornos urbanos, por lo que plantea aumentarlos de aquí a 2050 al menos con un 10% de árboles en todas las ciudades y poblaciones del continente europeo.

Esta propuesta de ley, que responde al compromiso de la Estrategia sobre la Biodiversidad de promulgar con ejemplos prácticos la necesaria restauración de la naturaleza, es tan ambiciosa como necesaria. De todos depende poder cumplirla para lograr un mejor equilibrio natural en nuestras vidas.

La contaminación acústica silencia el mapa sonoro submarino

Ballenas, calamares, tortugas o corales son algunos ejemplos de fauna marina que todos los días se enfrentan a un nivel de ruido medio de 95 decibelios, tres veces más de lo permitido en nuestras viviendas. El volumen llega a superar los 200db que registró la bomba de Hiroshima. ¿Estamos haciendo inhabitable el fondo del mar?

Los ecosistemas subterráneos, grandes olvidados de la naturaleza

Bajo el asfalto de Hawkins, un pequeño pueblo de Indiana (Estados Unidos), existe un mundo que pone en peligro la vida de todos. Es un reflejo literal de la misma ciudad, pero en una versión invertida y con aires demoníacos. Allí, los monstruos crecen silenciosos a la espera de dominar el mundo real, donde los humanos viven sin saber lo que ocurre ahí abajo, en el upside down (el mundo al revés).

Esta historia no es más que la sinopsis de la exitosa serie de ficción Stranger Things (Netflix), que relata las aventuras de un grupo de adolescentes contra las criaturas de esa realidad alternativa. Sin embargo, en el mundo real, sí que existe otro bajo nuestros pies del que sabemos poco, a pesar de que nuestra frenética actividad pone en peligro la vida de sus habitantes: los ecosistemas subterráneos.

Solo el 6,9% de los ecosistemas subterráneos se encuentran en zonas protegidas

Son los hábitats más extendidos del planeta y prestan servicios esenciales, tanto para el mantenimiento de la biodiversidad como para el bienestar humano. Hablamos de cuevas, grietas, aguas y suelos donde conviven especies de todos los reinos animales que nada tienen que ver con lo que tenemos aquí arriba. Desde insectos que parecen mágicos, como la recién descubierta hada de los bosques, hasta crustáceos adaptados a vivir sin luz, como las batinelas.

También, aunque quedan cientos de especies de los ecosistemas subterráneos por descubrir, destacan algunos mamíferos como los murciélagos pero, sobre todo, la gran variedad de microrganismos que llevan a cabo una labor fundamental para mantener el equilibrio de esa delicada cadena trófica de los ecosistemas.

La lista de beneficios que aportan estos desconocidos es extensa. Algunos hongos y bacterias combaten patógenos que depuran el agua del subsuelo y luchan contra diversas plagas y enfermedades, mientras que otros organismos se encargan de captar dióxido de carbono y mejorar la capacidad de absorción del suelo. Por otro lado, los procesos digestivos de numerosas especies, como han indicado algunas investigaciones, aumentan el acceso a nutrientes de las plantas, recuperando hasta los suelos más degradados.

Sin embargo, a pesar de que el subsuelo, especialmente el tropical, contiene más especies sin descubrir que la superficie, existen muy pocos estudios científicos que exploren sus bondades, tal y como advertía recientemente Susana Pallarés, quien ha participado en uno de los trabajos más exhaustivos sobre la materia publicado en el Biological Reviews: «Dado que sabemos tan poco sobre estos ecosistemas, es imposible diseñar estrategias de conservación que los protejan».

Así, solo el 6,9% de este tipo de ecosistemas se encuentran en zonas protegidas. Y es de pura casualidad: si están vigilados es porque encima de ellos viven especies más conocidas en peligro de extinción. Por eso, el equipo del que forma parte Pallarés ha querido sentar las bases para poder dirigir mayores esfuerzos científicos a estos ecosistemas, analizando 708 artículos científicos publicados entre 1964 y 2021 sobre el tema para descubrir qué errores de cálculo se han cometido hasta ahora.

Los estudios científicos se han centrado solo en hábitats atractivos para el ojo humano, como las cuevas, y animales muy concretos, desoyendo por completo las necesidades del resto de especies

En primer lugar, destaca la desigualdad en la focalización de los estudios. En otras palabras, las escasas evaluaciones llevadas a cabo se han realizado en paisajes subterráneos atractivos para el ojo humano, como las cuevas terrestres, y con un sesgo claro hacia algunos animales en concreto. En cambio, las fisuras, las cavidades terrestres con conexión al mar a través de canales subterráneos y las cuevas marinas siguen inexploradas. Y de lo que no se ve, no se habla; por tanto, no existe. Así, pasan desapercibidas también las necesidades de decenas de microorganismos y plantas que juegan ese papel clave en el equilibrio del planeta.

El segundo problema: tampoco existe información sobre las amenazas. Al no estudiarse a fondo lo que vive allí es imposible explicar lo que lo pone en peligro. Pero, en realidad, los ecosistemas subterráneos se enfrentan silenciosamente a numerosos problemas, entre ellos, la perturbación del hábitat debido al turismo y la contaminación, el cambio climático y la sobreexplotación –España, un país rico en agua subterránea, es también la nación que más explota este recurso (en numerosas ocasiones, ilegalmente, como ocurre en Doñana)–. Los efectos pueden ser incluso más desastrosos que en la superficie, puesto que estas especies, al mantenerse bajo tierra, son mucho más delicadas a los cambios abruptos de sus hábitats.

Después de tantas décadas de ignorancia, ¿es realmente posible dirigir nuestra mirada del cielo al suelo? Según el grupo de investigadores, «no es necesario reinventar la rueda»; la mayor parte de las medidas actuales que funcionan en la protección de ecosistemas terrestres o marinos pueden aplicarse con éxito a lo subterráneo». No obstante, añaden, las futuras investigaciones sí que deberían centrarse en generar nuevas ideas para resolver problemas concretos de lo que ocurre allí abajo y, así, poder cambiar lo que hacemos desde arriba.

Precaución (con no atropellar fauna), amigo conductor

La última campaña de la Dirección General de Tráfico ha puesto su foco en las más de 100 personas que fallecen al ser atropelladas en carretera cada año. Este drama se agrava si tenemos en cuenta que el atropello es también una de las principales causas de mortalidad para numerosas especies de fauna.